린 스타트업 방법론의 적용(논문 요약)

1. 린 스타트업 방법론의 적용: 한국 ‘카닥’ 사례를 중심으로

린 스타트업이란?

린 스타트업은 창업 성공률을 제고하고 실패 가능성을 낮추는 경영 전략으로써,

2011의 에릭 리스의 책 출간 이후 줄곧 주목을 받아왔다.

에릭 리스는 스타트업을 ‘극심한 불확실성 속에서 재로운 제품이나 서비스를 만드는 조직’으로 정의한바 있다

미국의 연속 창업가(Serial Entrepreneur)이자 버클리 대학 교수인 스티브 블랭크(Steve Blank)가 제시한 ‘고객개발론(Customer Development)’의 영향을 받아 발전되었다.

Blank(2003)는 창업자들이 실패하는 이유는 대부분 제품을 만들지 못해서가 아니라 고객을 만들어내지 못해서라는 점을

지적하였는데,

불확실한 상황 속의 창업 초기기업에게 있어 기업 설립 이전에 자사의 제품/서비스를 수용하는 실제 고객을 발굴하고, 그들에게 사업 아이디어를 반복적으로 검증하고

수정해 나가는 ‘고객개발’의 프로세스가 중요함을 강조하였다.

그는 스타트업이 실제로 고객에게 유효하게 작동하는 비즈니스 모델을 찾아내기 전까지 자사의 아이디어에 대한 다양한 가설을 고객에게 지속적으로 테스트해야하며, 실제 시장에서 통하는 비즈니스 모델을 찾고 난 이후에 비로소 본격적으로 기업을 설립하고 대규모 자원투자를 실시하는 확장 단계(Scale Up)로 이행해야 한다고 하였다(Blank, 2003)

Ries(2011)는 토요타의 ‘린 생산방식’과 Blank(2003)의 ‘고객개발론’에 자신만의 아이디어를 결합하여

만들기-측정-학습의 피드백 순환(Build-Measure-Learn Feedback Loop)을 핵심모형으로 하는 ‘린 스타트업’ 방법론을 발표하여 이를 대중화 시키는데

공헌하였다.

현재 린 스타트업은 실제 많은 벤처 창업가들에게

그 효과와 중요성을 인정받고 있으며, 학문적으로도 관련 세부

개념과 기법 등이 활발히 논의되고 있는 실정이다.

2. 린 스타트업 관련 논의

린 생산방식

린 생산방식과, 린 스타트업이 공유하는 대표적인 근본 철학

| 린 생산방식 | 린 스타트업 | |

|---|---|---|

| 현장주의 | 겐치겐부쯔 (現地現物, 현장현물) 문제가 생기면 사무실에 앉아있지말고 문제가 발생한현장(생산라인)으로 달려가문제의 원인을 파악 | 창업가는 사무실 안에서 짐작만 하면 안되고 고객에 있는장에 나가 비즈니스 모델에대한 가설을 검증하고 고객피드백을 받아 조정 |

| 잡아당기기(Pull)방식의 흐름 | 뒷 생산라인의 필요 부품양에 대한 정보가 간반을 통해 앞순서로 피드백되어 뒷라인이 앞을 잡아당김 | 뒷 순서인 마케팅의 기능이앞 순서인 제품개발에 적극적으로 관여하여 마케팅적인 정보가 제품개발에 반영되며 잡아당김 |

| 점진적 개선, 학습 | 현장에서 발견된 문제의 개선에 집중, 문제해결과정에서 창출된 지식의 조직내 공유∙학습 | 기업이 설정한 가설에 대한 고객검증을 실시하고 이를 바탕으로 가설을 지속적으로 개선∙학습 관련 정보를 조직내 공유 |

고객개발론

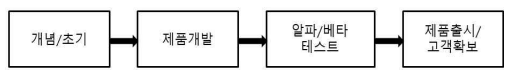

전통적인 신 사업 추진 프로세스

기존의 사업추진 프로세스는 (알파/베타) 테스트를 거쳐 제품을 출시한다고는 하지만, 이 때의 테스트는 제품의 기획자체에 대한 반복적이고 집요한 검증과 개선을 위한 단계라기보다는, 초기에 확정된 기획을 바탕으로 개발된 제품의 기술적 오류를 수정하는 과정이다.

이렇게 해서 오류가 수정된 제품은 출시와 함께 처음으로 대중에게 선보여지게 되며, 제품출시 이후에는 마케팅과 영업부서가 제품의 홍보 및 판매를 이어받아 고객에게 본격적으로 판매하는 순서로 이루어진다.

이러한 기존의 프로세스에서 주목해야 할 점은 기업이 초기에 제품을 기획하여 일단 특정제품의 컨셉/상세 사양을 결정하고 제품개발에 착수하면, 출시 전까지 그대로 커다란 변경이 없이 개발이 진행되어, 출시까지의 긴 프로세스 동안 정작 가장 중요한 고객과의 소통을 통한 제품에 대한 체계적/반복적인 가설검증이 이루어지지 못한다는 점이다.

기존의 사업추진 프로세스는 (알파/베타) 테스트를 거쳐 제품을 출시한다고는 하지만, 이 때의 테스트는 제품의 기획자체에 대한 반복적이고 집요한 검증과 개선을 위한 단계라기보다는, 초기에 확정된 기획을 바탕으로 개발된 제품의 기술적 오류를 수정하는 과정이다.

이렇게 해서 오류가 수정된 제품은 출시와 함께 처음으로 대중에게 선보여지게 되며, 제품출시 이후에는 마케팅과 영업부서가 제품의 홍보 및 판매를 이어받아 고객에게 본격적으로 판매하는 순서로 이루어진다.

이러한 기존의 프로세스에서 주목해야 할 점은 기업이 초기에 제품을 기획하여 일단 특정 제품의 컨셉/상세 사양을 결정하고 제품개발에 착수하면, 출시 전까지 그대로 커다란 변경이 없이 개발이 진행되어, 출시까지의 긴 프로세스 동안 정작 가장 중요한 고객과의 소통을 통한 제품에 대한 체계적/반복적인 가설검증이 이루어지지 못한다는 점이다

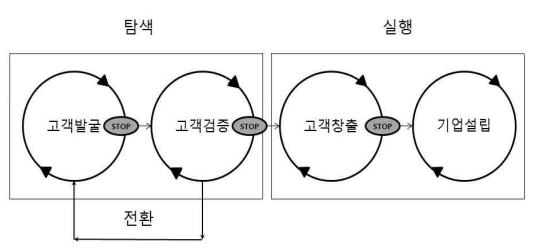

고객 개발의 단계

- 고객발굴 (Customer Discovery): 창업가의 비전을 포착하고 일련의 비즈니스 모델을 가설로 바꾸고 고객 반응을 테스트,가설을 사실로 확인할 수 있는 계획을 세우는 단계

- 고객검증 (Customer Validation): 도출된 비즈니스 모델이 ㅜ반복과 확장이 가능한지 검증하고 그렇지 않다면 가설을 전환 (Pivot,피봇)하여 고객발굴 단계로 돌아감

- 고객창출 (Customer Creation): 실행의 단계로 고객을 모아 판매채널로 집중시키고 비즈니스의 규모를 파악함

- 기업설립 (Company Building): 검증된 모델의 실행에 집중하기 위해 조직의 규모를 확대하는 단계

린 스타트업

린 스타트업과 그 근본 사상을 공유하는 린 생산방식과 고객개발론의 시각은 창업가 에릭 리스에 의해 빠른 개발과 협업을 중시하는 애자일(Agile) 소프트웨어 개발방식과 접목되어 ‘린 스타트업(LeanStartup)’이라고 명명되었다(Ries, 2011Blank, 2013).

Ries(2011)는 린 스타트업이 Christensen(1997)이 밝혀낸 작은 규모의 신생기업이 일으키는 파괴적 혁신(Disruptive Innovation)을 위한 유용한 하나의 방법론이 될 수 있다고 하였다.

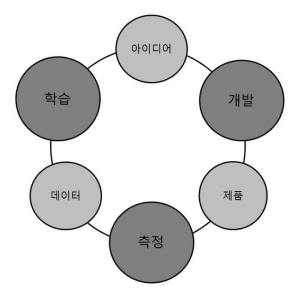

린 스타트업 모형의 핵심은 만들기-측정-학습의 피드백 순환(BML Feedback Loop)을 구축하는 것이다(Ries, 2011)

고객이 느끼는 문제를 해결함에 있어 가장 핵심이 된다고 판단되는 가설(가치가설)을 찾아내고 가설이 명확해지면 이를 바탕으로 문제해결에 핵심이 되는 요소를 담은 최소요건제품(MVP, Minimum Viable Product)을 만들어 이를 가지고 시장에서 고객의 반응을 측정한다.

측정단계에서는 자사의 제품이 과연 고객에게 진정한 가치를 제공하고 있는지를 정량적으로 알 수 있도록 실행지표(Actionable Metrics)와 허무지표(VanityMetrics)를 구분하여 측정하는 것이 중요하다.

만약 이 과정에서 제품의 방향성에 어떠한 문제가 발견되면 기업은 방향전환(Pivot)을 실시하여야 한다.

개발-측정-학습의 고리

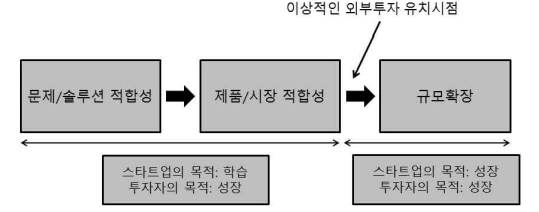

린 스타트업의 단계별 검증

기업들은 고객들이 느끼는 문제(Problem)와 그 문제에 대한 자사의 해결방법(Solution)에 관한 가설을 세우는 단계

기업은 제일 먼저 그 문제가 과연 ‘해결할만한 가치가 있는 문제인지’에 대한 검증을 실시 해야 하는데, Maurya(2012a)는 이를 위해 기업들이 우선 자사 의 사업수행에 있어서의 주요한 고려요인(자사가 해결하려고 하는 고객 문제에 대한 정의, 타겟 고객군, 자사 제품/서비스 의 주요 제공가치, 문제에 대한 해결방안, 유통채널, 비용구조 와 수익원 등 총 9가지)에 대해 한 장의 ‘린 캔버스(Lean Canvas)’에 간략하게 기입해봄으로써 최대한 효율적으로 사업 계획에 대해 숙고할 것을 강조한다.

기업은 이를 바탕으로 우 선 자사가 가정한 고객의 문제와 그에 대한 자사의 솔루션이 실제로 타당한지를 고객 인터뷰 등을 통해 고객의 실제 반응 과 대조하여 살펴보는 기회를 만들어야 한다.

여기서 기업은 문제와 해결책에 대한 검증 내용(Problem/Solution Fit)을 바탕 으로 해서 해결책이 최소한 갖추어야 할 핵심요건을 중점적 으로 구현한 프로토타입인 최소요건제품(MVP)을 만든다.

제품/시장 적합성 검증 단계(Product/Market Fit)로 개발된 최소요건제품(MVP)을 실제로 고객들이 원하는 제품인지를 확인하는 단계

창업 초기기업에게 가장 중요한 단계로 실제 개발된 제품을 자사의 비전에 동의하는 소수의 초기고객(Earlyvangelist)에게 반복적으로 보여주고 반응을 측정한다.

기업은 그로부터 학습을 하고 그 다음 제품개발에 이를 반영하는 만들기-측정-학습의 피드백 순환(Feedback Loop)을 반복하게 된다. 구체적으로는 고객이 원하는 핵심기능에 대한 자사 제품의 가치제공 및 만족 정도를 정성적으로 검증하고 더 나아가 정량적으로도 유효한 지표를 통해 관찰 (Tracking)해야 하는데, 이 과정에서 기업은 고객의 반응을 살피며 점진적으로 기능을 추가 또는 삭제한다.

기업은 피드백 순환의 반복주기(Iterative Cycle)를 돌리면서 후반 단계에 들어가기 전까지 핵심기능을 구현한 간단한 제품(MVP)으로 자원투자의 양을 제한하며 시장에서 검증을 계속하고, 만약 그 과정에서 가정이 틀리다는 것을 발견하게 되면 피봇(Pivot, 방향전환)과 개선을 실시한다.

규모확장(Scale) 가능성을 검증, 초기시장에서 주류시장으로의 확장을 시도하는 단계

기업의 비즈니스 모델이 검증되면 영업과 마케팅 활동을 확대하고 신규고객을 창출함으로써 회사를 성장시키는데 주력한다. 기업은 이 단계에서 본격적으로 외부투자를 유치하는 것이 이상적이라고 할 수 있는데 이는 창업가와 투자자 모두 세 번째 단계의 시점에서 ‘사업확장’이라는 동일한 목적을 가지기 때문이다.

린 스타트업의 발전과 한계

린 전략과정

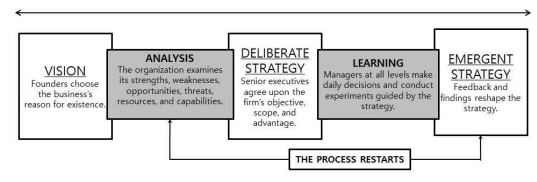

현재 린 스타트업의 개념은 그간 대기업 중심의 연구에서 비롯된 이론이 주가 되어왔던 경영전략의 논의에도 영향을 미쳐 2016년 하버드 비즈니스 리뷰에는 린 스타트업을 하나의 경영전략으로 인정하는 ‘린 전략(Lean Strategy)’이라는 개념이 등장하기도 하였다.

Collis(2016)는 종래의 의도적 전략(Deliberate Strategy)과 린 스타트업에서 제안하는 창발적 전략(Emergent Strategy)을 결합하여 수행하는 것이 필요함을 논하였는데,

이는 기업이 무엇을 하지 않을지를 선택해야 하는 전략적인 의사결정과정에 린 스타트업이 제시하는 프레임워크가효과적인 지표가 된다는 것이다.

Collis(2016)는 이 과정을 ‘린 전략과정(Lean Strategy Process)’이라고 하였다.

한계점

창업가들이 고객의 반응을 주의 깊게 듣다보니 너무 자주 피봇을 하게 된다는 것이다(McGinn, 2012; Ladd, 2016).

린 스타트업의 실행 시 고려해야할 중요한 문제로 어디까지 고객의 의견을 들어야 하는지에 대해 기업들이 명확한 기준을 세울 필요가 있다는 것을 의미하기도 하다.

고객들의 의견을 모두 수용하여 무분별한 방향전환을 일상적으로 반복하는 것은 린 스타트업의 핵심메세지가 아니다.

이와 관련하여 기업들은 종종 고객의 좋은 의견을 명확한 기준이 없어 실수로 무시하는 경우도 있다. 피봇을 할 지 말지에 대한 의사결정(Go/no-Go Dcision)은 물론 고객의견에 의거하여 결정되지만, 이에 대한 기업 내부의 의사결정 기준 및 체계 없이는 기업이 올바른 의사결정을 내리기가 상당히 어렵다.

또한 무분별한 방향전환은 창업가와 조직원들을 지치게 만들 수 있다.

열정을 잃게 되는 것은 창업 초기기업에게 그 존재의 이유가 소멸되는 것과 같은 중대한 사항이다.

기업이 고객의 의미 있는 시그널을 잘 파악하여 효과적인 피봇을 하는 것이 불가능하다면 오히려 자원과 에너지를 더욱 낭비하는 결과를 초래하게 될 수도 있다(McGinn, 2012; Ladd, 2016).

린 스타트업은 제품을 테스트하는 과정에서 최소한의 핵심기능을 구현한 MVP를 가지고 고객 및 시장검증을 실시하는데 이러한 최소요건제품은 제조업에서는 만들기가 쉽지 않다는 단점이 있다(조성주 외, 2014).

소프트웨어 기반의 제품 및 서비스의 경우 최소요건제품의 개발과 고객 테스트가 비교적 용이하기 때문이다.

하F지만 하드웨어 기반의 제조업 제품을 공급하는 기업도 해당기업의 제품 및 서비스에 대한 가치를 실제 시장에서 테스트한다는 의미에서 린 스타트업의 핵심원리를 활용하는 것이 얼마든지 가능하다.

댓글남기기